老舍茶馆的观后感,求一篇读后感看92版《茶馆》的观后感,600字。

推荐文章

老舍茶馆的观后感目录

。

观看这部戏剧,我深深感受到老舍对于人性的深刻洞察和对社会的深刻关注。茶馆里的每个角色都是一个鲜活的人物,他们的性格、生活以及对社会的看法各不相同,但却都在茶馆这个小小的空间里交织出了一个丰富的人生图景。

。

其中最令我印象深刻的是茶馆老板王四爷和侠客花魁儿的故事。王四爷作为茶馆老板,他接待了许多人,却很少有人真正了解他的内心。他的一生都在茶馆里度过,虽然没有什么辉煌的成就,但他却一直坚守着自己的原则和生活方式。而花魁儿则是一个流浪的侠客,她在茶馆里遇到了自己的初恋情人,却最终因为无法接受他的生活选择而离开。这个故事深刻地反映了当时女性的处境和命运,也让我感受到了人生的无常和残酷。

。

总之,《茶馆》是一部非常值得一看的经典作品,它让我更深入地了解了老北京的历史和文化,也让我对于人性和社会有了更深刻的认识。"。

帮忙写篇《茶馆》观后感不少于800字,谢谢

老北京的茶馆大约有三种,即清茶馆、书茶馆和茶饭馆。

清茶馆只是喝茶;书茶馆里则有艺人说书,客人要在茶资之外另付听书钱;茶饭馆除喝茶之外也可以吃饭,但提供的饭食都很简单,不像饭馆的品种繁多。

老舍先生的名剧《茶馆》里的裕泰茶馆,就是一家茶饭馆,所备食物似乎只有烂肉面一种。

茶馆的伙计都是青壮小伙子,没有用女招待的。

因为用女招待,客人如不规矩,则使主客都不快。

这是一种行规。

王利发在茶馆经营不下去时,说到自己打算请女招待,要自己掌嘴,原因就在于破坏了行规。

这种行规似乎不只限于茶馆,饭馆也是如此。

电影《老店》,话剧《天下第一楼》写的都是旧北京的饭馆,伙计也都是男人。

茶馆伙计提水壶的手势有专门的讲究,要手心向上、大姆指向后。

我们一般人提水壶时的手心向下径直握住提系,在茶馆里被认为是提尿壶,如此,对客人是极不礼貌的。

茶谱写在特制的大折扇上。

客人落座之后,展开折扇请其点茶。

茶客自带茶叶称为自带门包,茶馆为其泡茶只收水钱。

讲究的茶客落座之后,要拿出一块专用的布铺在桌沿上,一只胳膊的小臂支在上面侧身坐着,再拿出手帕等放在桌子上,这是一种派头儿。

茶馆里不供神像,只在柜台前放一缸水,表示以水为利。

茶馆只用方桌长条板凳,没有用椅子的。

四川茶馆多是较矮的竹椅,半坐半躺,显得更加懒散。

坐茶馆的乐趣不只在于喝茶,也在于其热闹,既可以融入其中,说一些可有可无的闲话,也可以出乎其外,在喧闹之中兀然独坐品味生活的悠闲,使悠闲更加丰富和突出,这才是坐茶馆的真味所在。

至于在茶馆中谈生意说事情,把茶馆当成别致的办公室的,如《茶馆》中的刘麻子,在茶客中只能算作下品,虽然没了这样的茶客,茶馆也就不是茶馆了。

旧北京茶馆很多,这有两个条件,一是爱喝茶的人多,二是有闲的人多。

北京人喝茶的风气很盛,上至达官贵人,下至平头百姓,都有每天喝茶的习惯。

穷困如拉黄包车者,日暮收工时也要买一包茶带回。

高碎或高末就是旧时北京所特有的,其实是茶叶店筛茶时筛出的茶叶末,在别的地方是弃之无用的东西,北京的穷人买不起好茶,故茶叶店也将此物出售,意为高级茶叶末。

北京茶叶店包茶,一两茶可包为五包,也是因为穷人每次买茶很少。

不少北京人早晨起来的第一件事就是泡茶喝茶。

烧水的专用工具叫氽,用白铁皮制成,直径约一寸半,细长筒状,径口处有长柄,加水后可直接插入炉火中,使水能很快烧开。

茶喝够了才吃早饭。

所以老北京人早晨见了面要问候:喝了没有?如问吃了没有,就有说对方喝不起茶的嫌疑,是很不礼貌的。

北京人独重花茶,著名的茶叶店如张一元、吴裕泰,都以窨制花茶,工艺精细、货真价实而获信赖。

南方人往往看不起北京人的爱喝花茶,汪曾祺就说,他不喝花茶,但好花茶除外,如老舍先生家的花茶。

老舍先生是地道的老北京人,他喝的花茶想必品质极高的。

对北京人好喝花茶的原因说法不一。

一说是北京地下水质不好,花茶香气浓郁,可以盖过水的苦涩;另一说法是过去交通不便,南方新茶运抵北京要一个月,路上风吹雨淋,茶叶往往都变质了。

用花窨过之后,变质的茶味就喝不出来了。

这两种说法都未必可靠。

山东的水质没什么问题,四川当地就产茶,山东和成都的人也都爱喝花茶。

估计还是和口味有关系。

爱喝花茶的地方的人口都比较重,绿茶的滋味对他们来说过于轻淡。

是不是还有其它原因就不清楚了。

求一篇读后感看92版《茶馆》的观后感,600字。

胖子! 没有吧? 嘿嘿,哥哥告诉你~~~ 茶馆》描写了三个时代旧北平形形色色的人物,构成了一个个人像展览式的“浮世绘”。

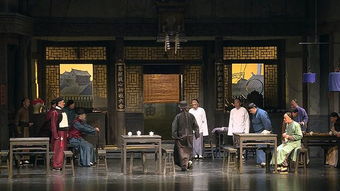

老舍选取“茶馆”作为剧本的场景颇具匠心。

作者避开了对重大历史时间的直接描绘,只是描述些历史事件在民间的反响,将之化入日常生活之中,从而避开了时代共名的简单、僵化和专断,发挥了作家熟悉旧北平社会生活与形形色色人物的优势。

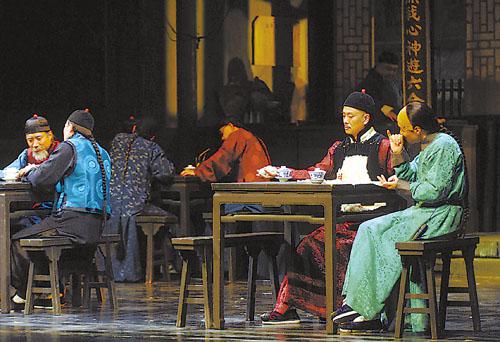

而在结构艺术上,《茶馆》采取了三个横断面连缀式结构,每一幕内部也以许多小小的戏剧冲突连缀,使剧本“人物带动故事”,“主要人物由壮到老,贯穿全剧”,“次要人物父子相承”,“无关紧要的人物招之即来、挥之即去”。

同时,人物的故事、命运又紧密联系当时的时代发展,使得剧本紧针密线、形散而神凝,并且构成了一副“清明上河图”式的从清末到民国末年的民间众生相。

要<<茶馆>>的名词佳句和体会与感悟

好在,在大多数情况下,老舍没有主动担起也没有受命担当这种尴尬的刀笔吏角色,也好在多数情况下清明的理智经常提醒着他“写得并不怎么好”,更好在,虽然是走迷了路,他的灵魂还是常常处在向那个曾经制造过艺术奇迹的老舍回溯的痛苦寻觅中。

正是这无边的痛苦最终成全了他,甚至使他创造了“十七年”里罕见的艺术奇迹,这是他顶住了多少外来压力,又克服了怎样的自身弱点换来的文学奇迹呵。