大学礼记观后感,《论语》 《孟子》 是在什么时候被谁列入“四书”的?

推荐文章

大学礼记观后感目录

。

《大学礼记》是中国古代经典书籍之一,是《礼记》中的一篇。它是一本关于教育和修养的书,被视为是中国传统文化中的重要经典之一。

。

《大学礼记》的内容主要包括三个部分:修身、齐家、治国。其中,修身部分强调个人修养和道德规范,齐家部分强调家庭和谐和家族责任,治国部分则强调领导者的责任和能力。

。

通过阅读《大学礼记》,人们可以了解到中国古代的教育和修养观念,以及传统文化中对个人、家庭和社会的要求和期望。这对于我们维护中华文化的传承和发展具有重要的意义。"。

礼记读后感500字

礼记读后感500字

礼记读后感500字,人和书之间的缘分是很浅的,在阅读的世界中可以找到人生的真谛,读后感总括了一个人读书后的看法和感想,读罢一本书之后你一定有很多话想说,参考礼记读后感500字,你也能写出自己的感悟。

礼记读后感500字1 暑假里,我阅读了许多书,使我印像最深的,是《礼记》。

《礼记》中说“礼”的部分,使我明白了许多道理。

《礼记》中说道:“人有礼则安,无礼则危。

”可见“礼”是非常重要的。

“礼”就是礼貌、礼仪,“有礼”就是讲文明、有礼貌、懂礼仪。

文明礼貌是一个人的基本素养,是社会主义精神文明的标志。

有礼必须从日常生活的言行做起,做到讲文明、有礼貌。

比如:不随地吐痰和乱扔垃圾,爱护公物,坐公交车时主动给需要的人让座;不在公众场合大声喧哗,见到熟人要问好,需要别人帮助时用“请”,得到别人帮助时真诚道声“谢谢”,和别人告别时说声“再见”,等等。

一个有礼的人,不仅让人与他相处时心情愉快,而且也能使他自己更容易得到别人的帮助。

反之,一个无礼的人,不容易得到别人的帮助。

我就亲眼目睹这样的例子:有一回,我去图书馆借书,在门口看到有位叔叔问门卫爷爷:“指南书城搬去哪里了?”门卫爷爷生气地说:“不知道!”我以为爷爷是真的不知道,就上前告诉了叔叔,等叔叔走后,门卫爷爷说:“这个人,那么没礼貌!连称呼都没有!”我这才明白,门卫爷爷不是真的不知道,他是觉得叔叔没礼貌才故意不告诉他的`呢!我想,如果叔叔能够礼貌用语,门卫爷爷一定会告诉他的!

做人须有礼,人有礼则安!有礼的人会成为一个受欢迎的人,人们更乐于帮助他。

同学们!“有礼”不在于嘴上功夫说说而已,而在于真正的践行,让我们从小学礼,从我做起,做一个知礼、懂礼、讲礼的现代文明人!

礼记读后感500字2 从古至今,有许多的经典名著,这些经典名著都给我们不同的感悟。

‘四书五经’是古人必读的书。

‘四书五经’是《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》、《诗》、《书》、《礼》、《易、《春秋》,还有许多的书,都凝结了古人的智慧,现在这些书也在影响着我们。

我最喜欢的是《礼记》,它时时刻刻的都在提醒着我做一个正直的人,要学会去从别人的角度去想,发现错误就要去改。

这本书,还告诉我很多的做人道理。

例如:‘博闻强识而让,敦善行而不怠,谓之君子。

’意思:知识渊博,记忆力强,仍然很谦虚,做了很多对人有益的事,仍然不懈怠,这样才称得上是品行高尚的人。

我的理解:有的人虽然知识不是很渊博,但是他很用功,也很谦虚,而且,做了很多好事,我认为这样的人也能称得上是品行高尚的人。

‘正己而不求于人,则无怨。

‘意思:克服自身的错误应该靠自己的主观努力,不必要求别人,这样再有缺点错误,就没有什么可埋怨的了。

我的理解:我们每个人都有缺点,自身也有错误,只要靠自己的努力,不需要强求别人,就算没有改过来,这样的错误,也不会有什么抱怨的。

‘好学近乎知,知耻近乎勇。

‘意思:喜欢学习的人,离聪明就很近了,知道耻辱的人,离勇敢就不远了。

我的理解:只有喜欢学习,知道耻辱;那么他就会很聪明,很勇敢了。

高尔基说过:书籍是人类进步的阶梯。

我们都离不开书,因为我们能从书中得到很多的做人道理,这些道理只有自己去感悟,才能说真正的理解了。

礼记读后感500字3 闲暇时我常常喜欢一个人静静地坐在书桌旁,一边品着绿茶,一边慢慢研读着《礼记》这部古代经典,那淡淡的茶香与书香顷刻间在心脾间交融、弥漫、缭绕,足以令我心旷神怡、如痴如醉,读着,读着,我仿佛回到了遥远的古代,正在与古代圣贤品茗与对话。

《礼记》是一部研究中国古代社会情况、典章制度和儒家思想的重要着作,在历史上的地位仅次于《论语》,比肩于《孟子》,又远超于《荀子》。

这部书可谓是包罗万象,它以礼乐为核心,所阐述的思想,包括社会、政治、伦理、哲学、宗教等各个方面。

《礼记》在唐代就被列为“九经”之一,到宋代则被列入‘十三经”之中,为士者必读之书,由此可见《礼记》这部书的重要价值。

《礼记》与《仪礼》《周礼》合称为“三礼”,对中国文化产生过深远的影响,各个时代的人都从中寻找思想资源。

“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。

故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者皆有所养……”我反复吟读着这段文字,深深地被文字中所蕴含的那股强大的精神力量所感染。

“大道实行的时代,天下为天下人所共有。

选举有德行的人和有才能的人来治理天下,人们之间讲究信用,和睦相处。

所以人们不只把自己的亲人当亲人,不只把自己的儿女当做儿女,这样使老年人能够安享天年,使壮年人有贡献才力的地方,使年幼的人能得到良好的教育,使年老无偶、年幼无父、年老无子和残废的人都能得到供养,这样的社会就叫做大同世界。

”

孙中山先生就曾提出“天下为公”的思想,主张为了老百姓,建立一个民有、民享、民治的民主共和社会。

这段文字,并不会因年长日久而失去光泽,至今读来,它仍发出道道金光照亮了我们每个人的内心,表达了我们每个人对对美满、公正的大同社会的强烈向往。

《论语》 《孟子》在什么时候被谁列入“四书”的?

在南宋光宗绍熙元年(1190年),《论语》和《孟子》被南宋著名理学家朱熹列入“四书”。

南宋光宗绍熙元年(1190年),当时南宋著名理学家朱熹在福建漳州将《礼记》中《大学》、《中庸》两篇拿出来单独成书,和《论语》、《孟子》合为四书,并汇集起作为一套经书刊刻问世。

这位儒家大学者认为“先读《大学》,以定其规模;次读《论语》,以定其根本;次读《孟子》,以观其发越;次读《中庸》,以求古人之微妙处”并曾说“《四子》,《六经》之阶梯”(《朱子语类》)朱熹著《四书章句集注》,具有划时代意义。

汉唐是《五经》时代,宋后是《四书》时代。

《礼记·大学》读后感

我一直在寻找自己所读的书,与现实有什么样的联系?经常在儒家经典四书五经中看到《大学》《礼记》,但是总没有时间去看。

后来翻阅资料得知程颐,程颢兄弟将《大学》从《礼记》中抽取出,编次章句。

“物有本末,事有始终,知所先后,则近道矣。

”我们经历的每一件事情都有始有终,有根本,有末节。

就像星期六的早上,如果我可以早起,而不是一觉睡到太阳晒屁股,我倒不至于,下午学习的时候犯困。

往大的方面说,一次火灾的发生,洪涝的涌起,疫情的蔓延……又何尝不是有始有终呢?知道自己那样做会发生什么,那么就提前,设好闹钟,定好规划。

如果知道国家会经历什么,那么就预先做好策划,有备无患。

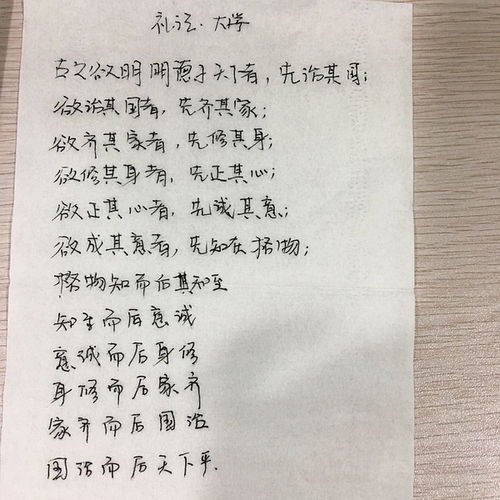

“物格而后知至,知至而后意诚,易诚而后心正,心正而后修身,修身而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

”一个人,修养品德的关键在于端正心意。

如何端正呢?“格物致知”探究事理,获取正确的知识,明白正确的认识。

意念真诚,求得自己心满意足。

在内心形成正确的人生观、价值观、世界观。

有的人真诚待人,却反而得到了别人的怠慢。

而如果我们懂得端正心意,那么就知道了根本,这便是认知的最高境界。

而心中如果愤愤不平,则得不到端正;心中日日惶恐,也得不到端正;心中有偏见与分歧,心中有恐惧和忧患,那么端正心意离我们更加遥远。

端正心意要意念真诚,不要自己欺骗自己。

所谓“慎独”便是指君子在独处时一定要慎重。

我们时不时的会在大街上看到那些帅哥靓妹,光鲜亮丽的外表之下,我们谁也不知道他背后是怎么样的。

他们在一个人的时候,又是多么的不注重细节与卫生呢?可能一边拍着精美的照片,一边还抠着脚。

“慎独”从来不是装模作样,而是从一而终。

坚守着内心,不因为别人而改变自己。

那些表面一套背后一套的人,那些在表面上夸赞别人的人,却在背后讲别人坏话。

这种不尊重的行为,岂不是丧失了自己的心意呢?

因此,这句话用来十分合适。

“故好而知其恶,恶而知其美者,天下鲜矣。

”喜爱一个人,但又认识到他的缺点,不喜欢一个人,但又能认识到他缺点的人,的确很少见的。

这并不像爱情的那种喜欢,更多的是一种是发自内心的欣赏。

朋友谈了一个男朋友,我好心相劝,告诉她,那个人是一个渣男。

他说她知道,她知道他有很多很多的缺点。

我就很好奇,那为什么要喜欢他呢?难道他有什么令她喜欢的点吗?可能爱情自带滤镜,可以过滤掉所有的缺点和不喜欢。

而欣赏和大度不一样。

“富能使房屋华丽,德能使人品德高尚,心胸宽广能体态安适。

”做一个心胸宽广的,修养品格,端正心意。

在知识的海洋里寻求真理,在生活的潮汐中端正心意,在个人相处中坚守“慎独”,在爱与希望里豁达大度。