太史公自序观后感,《史记·太史公自序》读后感

推荐文章

太史公自序观后感目录

。

。

。

总之,太史公自序是一篇深刻的历史学理论著作,它不仅对中国古代史学研究产生了重要影响,也为今后的历史学研究提供了有益的借鉴和启示。"。

《史记太史公自序》第一篇读后感

史记太史公自序读后感

《太史公自序》论文 读过司马迁的《太史公自序》后,我感慨颇深。

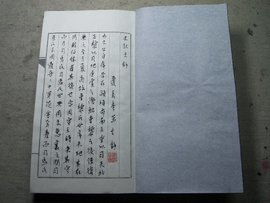

《太史公自序》是司马迁为《史记》一书所做的序文,排在全书 的最后。

全序分为三部分:第一部分,叙述司马氏的世系及其父司马 谈的论六家要旨;第二部分叙述司马迁自己的经历及作《史记》的原 由旨趣;第三部分对《史记》中的每一篇作了非常简要的介绍。

这是《史记》的自序,也是司马迁的自传,人们常称之为司马迁 自作之列传。

不仅一部《史记》总括于此,而且司马迁一生本末也备 见于此。

文章气势浩瀚,宏伟深厚,是研究司马迁及其《史记》的重 要资料。

在《太史公自序》一文中,司马迁不仅介绍了自己的身世,而且 还总括了《史记》的主要内容,所以此文大致相当于司马迁的自传和 《史记》 的目录。

《太史公自序》 然而 一文叙述的最重要的是 《史记》 写作的宗旨和过程,可以说这两部分是密不可分的,因为正是宗旨的 宏大深远,才能在过程中排除了艰难险阻;而过程的蹉跎跌宕,更使 得宗旨如斧凿刀铭! 文章首先记述了司马迁家族的谱系:

司马迁的家族与历史的缘分 可以上溯到重黎氏即唐虞之际, 因而司马迁家族修史有着千余年的传 统,这也是司马迁写作《史记》的一大优势——史官传统。

悠久的史 学沉淀和显赫的家世加强了司马迁写作《史记》的信心,这在我们读 《太史公自序》的过程中也是可以发掘出来的。

(太史公曰:

“先人有 言:

‘自周公卒五百岁而有孔子。

孔子卒后至于今五百岁,有能绍明 世、正《易传》 ,继《春秋》 、本《诗》《书》《礼》《乐》之际?’ 、 、 、 ” 意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉! ) 文中还记载了司马迁早年的人生经历:

“年十岁则诵古文。

二十 而南游江、淮,上会稽,探禹穴,闚九疑,浮于沅、湘;北涉汶、泗, 讲业齐、鲁之都,观孔子之遗风,乡射邹、峄;戹困鄱、薛、彭城, 过梁、楚以归。

”如此丰富的人生阅历也使司马迁与整日呆坐于象牙 塔里的传统史学先生有所不同。

因为司马迁的云游四方不仅增长了他 的见识,而且还磨砺了他的意志,最重要的是使司马迁把幼年时从书 本上学到的知识和自己的亲身考察结合起来, 这对于以后司马迁创作 《史记》这一巨著有着不可忽视的巨大作用。

文章中包含了司马迁写作《史记》的原因:写史既是祖传之业, 也是为了完成父亲的嘱托——“余先周室之太史也。

自上世尝显功名 于虞夏, 典天官事。

后世中衰, 绝于予乎?汝复为太史, 则续吾祖矣。

今天子接千岁之统,封泰山,而余不得从行,是命也夫,命也夫!余 死,汝必为太史;为太史,无忘吾所欲论著矣。

且夫孝始于事亲,中 于事君,终于立身。

扬名于后世,以显父母,此孝之大者。

夫天下称 诵周公,言其能论歌文武之德,宣周邵之风,达太王王季之思虑,爰 及公刘,以尊后稷也。

幽厉之后,王道缺,礼乐衰,孔子脩旧起废, 论诗书,作春秋,则学者至今则之。

自获麟以来四百有余岁,而诸侯 相兼,史记放绝。

今汉兴,海内一统,明主贤君忠臣死义之士,余为 太史而弗论载, 废天下之史文, 余甚惧焉, 汝其念哉! 十年砺一剑。

” 然而,如果想要完成一部不世出之奇书,就要耗费一生的精力。

《太史公自序》中还提到,司马迁在写作《史记》的过程中并不一帆风顺的。

他为李陵辩解,最终被汉武帝处以腐刑。

此后的一段 时间内, 他也曾哀叹 “是余之罪也夫。

是余之罪也夫! 身毁不用矣! ” 然而司马迁真不愧为千古之奇才,他反思一段时间以后,表明了自己 的态度“夫《诗》《书》隐约者,欲遂其志之思也。

昔西伯拘羑里, 、 演《周易》 ;孔子厄陈、蔡,作《春秋》 ;屈原放逐,著《离骚》 ;左 丘失明,厥有《国语》 ;孙子膑脚,而论兵法;不韦迁蜀,世传《吕 览》 ;韩非囚秦, 《说难》《孤愤》《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所 、 ; 为作也。

”这段话也广为世人所传诵,至今不朽。

然而司马迁写作《史记》的目的是什么呢?《太史公自序》中也 给出了明确的回答,总结起来可以概括为:以周公、孔子为榜样,兴 礼乐,正王道以及汉兴未载,完父遗愿。

文章的最后一个部分,司马迁把一百三十卷各自的写作主旨,排 出了一百三十段的阐述。

其中有十二本纪,三十世家,七十列传,八 书, 十表。

正如梁启超所说的 “诸体虽非迁所自创, 而迁实集其大成, 兼综诸体而调和之,使互相补充而各尽其用,此足证迁组织力之强, 而文章技术之妙也。

”这可以说是对《史记》完成工作的一个总结和 概括。

在每一段里,司马迁都简要的介绍了这一卷的主人公和司马迁 本人对于该历史人物或者历史事件的评论。

在这些历史人物中,既有 传说中的五帝及夏王朝,又有一些平民英雄如陈涉等,可以说是无所 不包。

相对于历史人物、事件的多样性,司马迁的评论和立场则是基 于周公、孔子和《春秋》所标榜的价值观念,是单一的。

读完此文以后,我们可以看到司马迁以立德、立功、立言为宗旨 以求青史留名的积极入世精神以及忍辱含垢、历尽艰辛而百折不挠、 自强不息的进取精神。

他有资格成为我国古代士大夫的典范。

后人对于这篇《自序》 ,可以说是赞誉备至:《太史公自序》高 “ 古庄重,其中精理微者,更奥衍宏深,一部《史记》精神命脉,俱见 于此太史公出格文字。

”

《史记·太史公自序》读后感

太史公自序(《史记》) 太史公曰:“先人有言:‘自周公卒五百岁而有孔子,孔子卒后至於今五百岁,有能绍明世,正《易传》,继《春秋》,本《诗》、《书》、《礼》、《乐》之际。

’意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉!” 上大夫壶遂曰:“昔孔子何为而作《春秋》哉?”太史公曰:“余闻董生曰:‘周道衰废,孔子为鲁司寇,诸侯害之,大夫壅之,孔子知言之不用,道之不行也。

是非二百四十二年之中,以为天下仪表。

贬天子,退诸侯,讨大夫,以达王事而已矣。

’子曰:‘我欲载之空言,不如见之於行事之深切著明也。

’夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补敝起废,王道之大者也。

《易》著天地、阴阳、四时、五行,故长於变;《礼》经纪人伦,故长於行;《书》记先王之事,故长於政;《诗》记山川、溪谷、禽兽、草木、牝牡、雌雄,故长於风;《乐》乐所以立,故长於和;《春秋》辩是非,故长於治人。

是故《礼》以节人,《乐》以发和,《书》以道事,《诗》以达意,《易》以道化,《春秋》以道义。

拨乱世,反之正,莫近於《春秋》。

《春秋》文成数万,其指数千,万物之散聚皆在《春秋》。

《春秋》之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者,不可胜数。

察其所以,皆失其本已。

故《易》曰‘失之豪厘,差以千里’。

故曰‘臣弑君,子弑父,非一旦一夕之故也,其渐久矣’。

故有国者不可以不知《春秋》,前有谗而弗见,后有贼而不知。

为人臣者不可以不知《春秋》,守经事而不知其宜,遭变事而不知其权。

为人君父而不通於《春秋》之义者,必蒙首恶之名。

为人臣子而不通於《春秋》之义者,必陷篡弑之诛,死罪之名。

其实皆以为善,为之不知其义,被之空言而不敢辞。

夫不通礼义之旨,至於君不君,臣不臣,父不父,子不子。

君不君则犯,臣不臣则诛,父不父则无道,子不子则不孝。

此四行者,天下之大过也。

以天下之大过予之,则受而弗敢辞。

故《春秋》者,礼义之大宗也。

夫礼禁未然之前,法施已然之后;法之所为用者易见,而礼之所为禁者难知。

” 壶遂曰:“孔子之时,上无明君,下不得任用,故作《春秋》,垂空文以断礼义,当一王之法。

今夫子上遇明天子,下得守职,万事既具,咸各序其宜,夫子所论,欲以何明?”太史公曰:“唯唯,否否,不然。

余闻之先人曰:‘伏羲至纯厚,作《易》八卦;尧、舜之盛,《尚书》载之,礼乐作焉;汤、武之隆,诗人歌之。

《春秋》采善贬恶,推三代之德,襃周室,非独刺讥而已也。

’汉兴以来,至明天子,获符瑞,建封禅,改正朔,易服色,受命於穆清,泽流罔极。

海外殊俗,重译款塞,请来献见者,不可胜道。

臣下百官力诵圣德,犹不能宣尽其意。

且士贤能而不用,有国者之耻;主上明圣而德不布闻,有司之过也。

且余尝掌其官,废明圣盛德不载,灭功臣、世家、贤大夫之业不述,堕先人所言,罪莫大焉!余所谓述故事,整齐其世传,非所谓作也,而君比之於《春秋》,谬矣。

” 於是论次其文。

七年而太史公遭李陵之祸,幽於缧绁,乃喟然而叹曰:“是余之罪也夫!是余之罪也夫!身毁不用矣。

”退而深惟曰:“夫《诗》、《书》隐约者,欲遂其志之思也。

昔西伯拘羑里,演《周易》;孔子厄陈、蔡,作《春秋》;屈原放逐,著《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,而论兵法;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也。

此人皆意有所郁结,不得通其道也,故述往事,思来者。

”於是卒述陶唐以来,至于麟止,自黄帝始。